青木 友希

ユーザーへの価値から未来をデザインで創造する

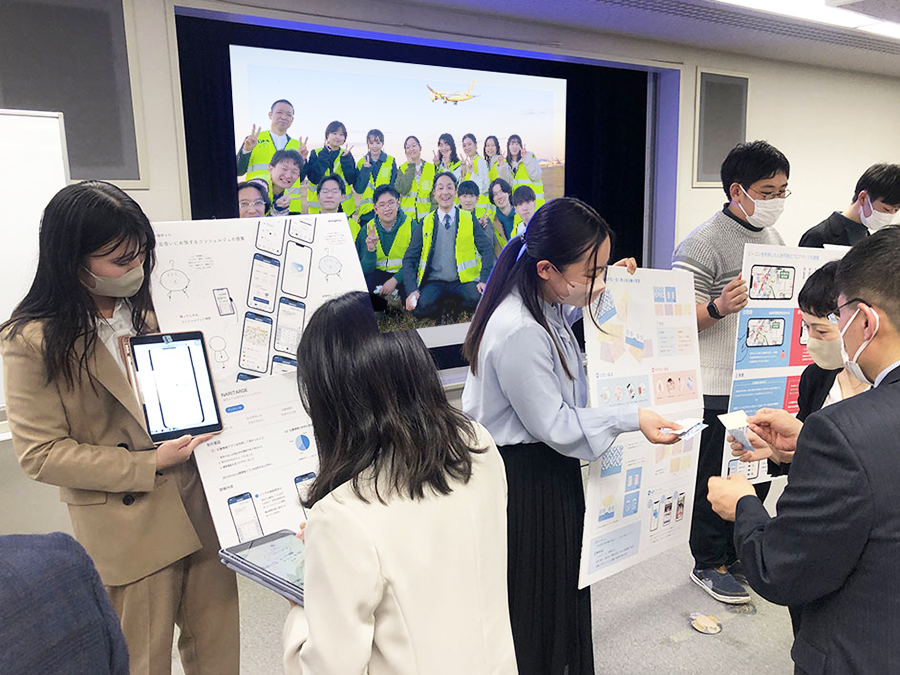

ユーザーにとっての体験価値やブランディングの研究を行っています。ユーザーの観察や分析に基づいて、ユーザーに価値のある新しい製品・サービスの創出をしたり、ブランディングするデザイン活動を行います。

ユーザーにとっての新しい価値の発見や、ユーザーとの接点の部分(情報デザイン、GUI、プロダクト、サービスなど)がより良いものになる為のデザイン検討や研究活動を行います。

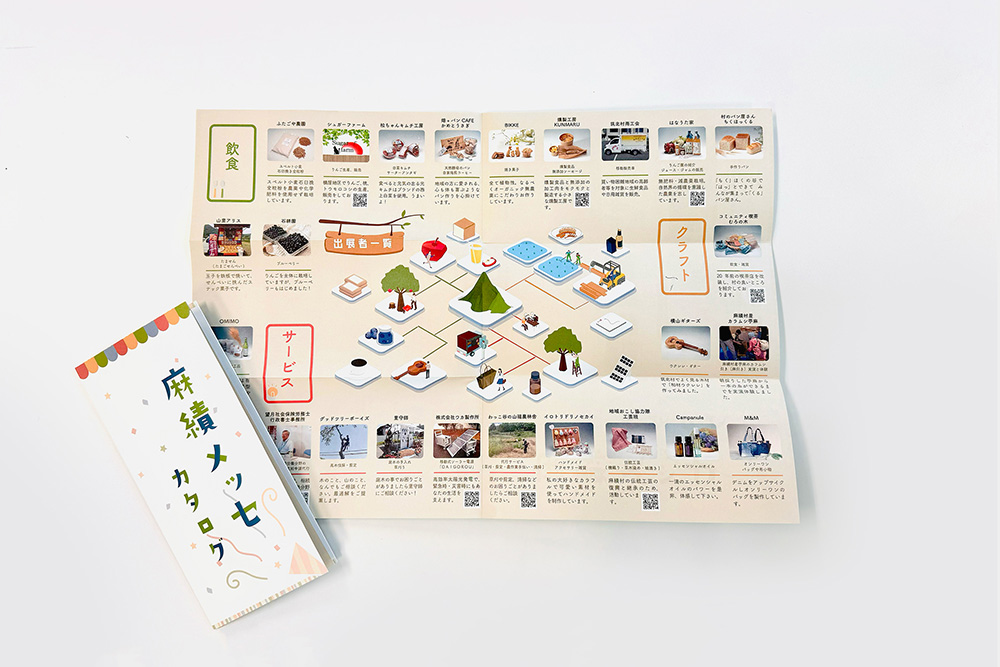

麻績村のブランディング活動

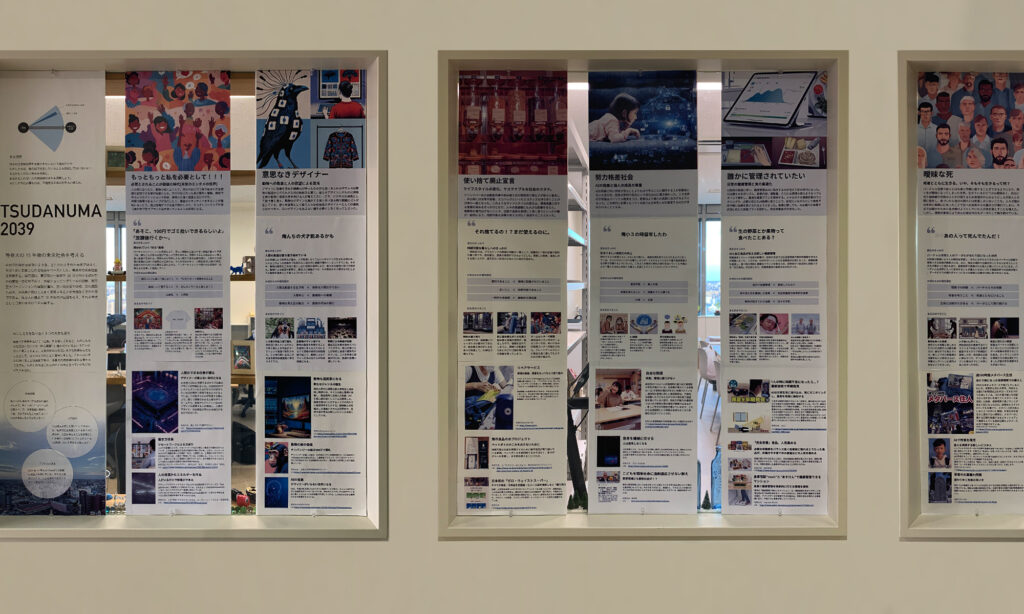

長野県麻績村の活性化のためのブランディング活動として、アイデア提案、冊子のデザイン協力をプロジェクトとして実施しました。現地調査や、トランジションデザインの流れを元に、未来の麻績村のあるべき姿に対して現在デザインの力で出来ることを検討し、麻績村商工会へのオンライン発表を実施しました。他にもデザインの力で地域の活性化につながるWEBサイトリニューアルや、イベント開催協力など、実践的なデザイン活動に取り組んでいます。