ニュース

三菱電機Serendie Streetを訪問しました

2025年7月29日、大学院デザイン科学専攻の2年生5名と教員とで、1月にオープンした三菱電機の共創拠点「Serendie Street Yokohama」を訪問しました。目的は、企業における共創活動でどのようなことが行われているのか、そして、その空間がどう作られているのか、デザイナーはどのように関わり得るのかを学ぶことです。1時間半という短い滞在でしたが、非常に濃い体験をすることができました。

活動が“にぎわい”として見える空間

案内をしてくれたのは、三菱電機DXイノベーションセンターの笠井嘉さん。実は、笠井さんは日立製作所の協創拠点である「Lumada Innovation Hub Tokyo」の立ち上げにも携わった方。大きな企業の中で共創拠点を立ち上げて、それがうまく活用される組織文化をつくっていく専門家です。

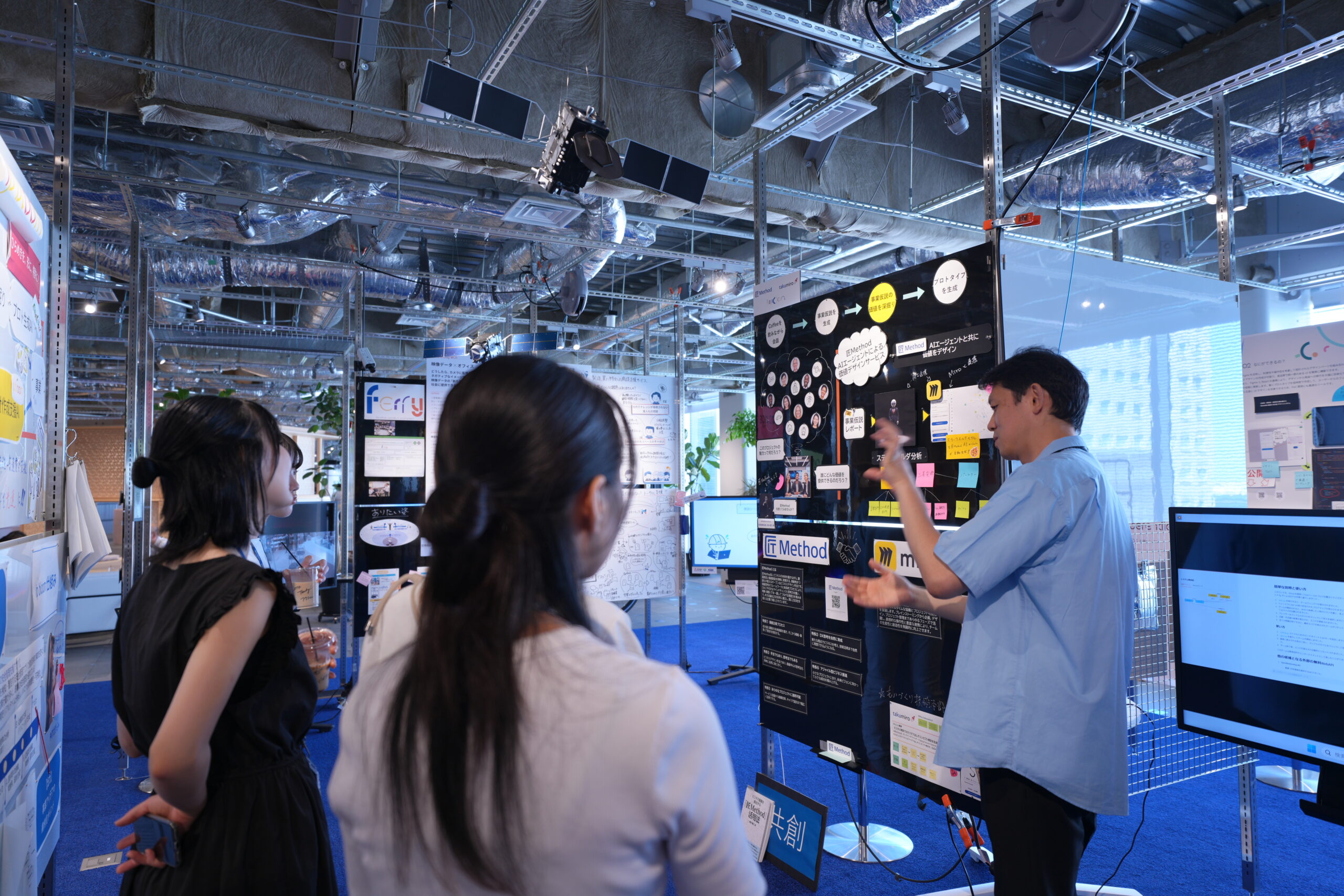

まず施設に入って驚いたのは、空間のいたるところで人が活動しているということです。大企業の一角にあるスペースとは思えないほど、「静かな会議室」ではなく「賑やかな街角」のような雰囲気。そこかしこで活発な打ち合わせやちょっとした雑談が自然に起きていて、「場が生きている」という感覚を強く受けました。 笠井さんによると、Serendie Streetではボトムアップの発想を大切にしているそうです。社員一人ひとりがアイデアを持ち寄り、動き出せるような土壌があり、実際にそれが運用面にも表れていました。設備が整っていること以上に、「動いている空気」が魅力的で、それは学生たちにも強く伝わっていたようでした。

「場」をどう動かすか

施設を一通り案内していただいた後、見学の最後にはディスカッションの時間も設けていただきました。学生たちからは、「場をどう動かしているのか」「こうした場を維持するためにどんな仕掛けがあるのか」といった質問が出ていました。場のデザインという観点から、空間だけでなく人の動きや習慣の形成をどのようにしているのかに関心があったようです。

また、施設へのデザイナーの関与はまだまだこれから広がっていくという話も印象に残りました。企業において、何かを生み出していく文化を醸成することにデザイナーが関わる余地は大きく、学生たちにとっても「自分たちが関与する未来」を想像するきっかけになったようです。

教室の外にある“問い”との出会い

今回の訪問は、学生にとっては「現場を知る」だけでなく、自分自身の問いを掘り下げる場にもなりました。笠井さんとの対話を通して、ただ施設を見学して終わるのではなく、「この場で自分が働くとしたら?」「どんな立場であれば貢献できるのか?」といった、将来のキャリアや実践への想像が広がったのではないかと思います。

共創という言葉は大学でも使われます。しかし、大きな企業において、それがどんな空間で、どんな雰囲気で、どんな工夫で支えられているのかを体感する機会は多くはありません。今回はその意味で、「言葉を身体で理解する」ような体験になったと感じています。デザインが扱うことの中には、空間の空気感や人の動きのリアリティとともにしか理解できないことがたくさんあると思います。やはり「現場を見ること」は重要ですね。今回のような訪問をきっかけに、学生たちが現場に向ける視線が変わり、自分の学びの射程を広げていってくれればと思います。

笠井さん、そしてSerendie Street Yokohamaで我々を温かく迎えてくださった三菱電機の皆さまに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。